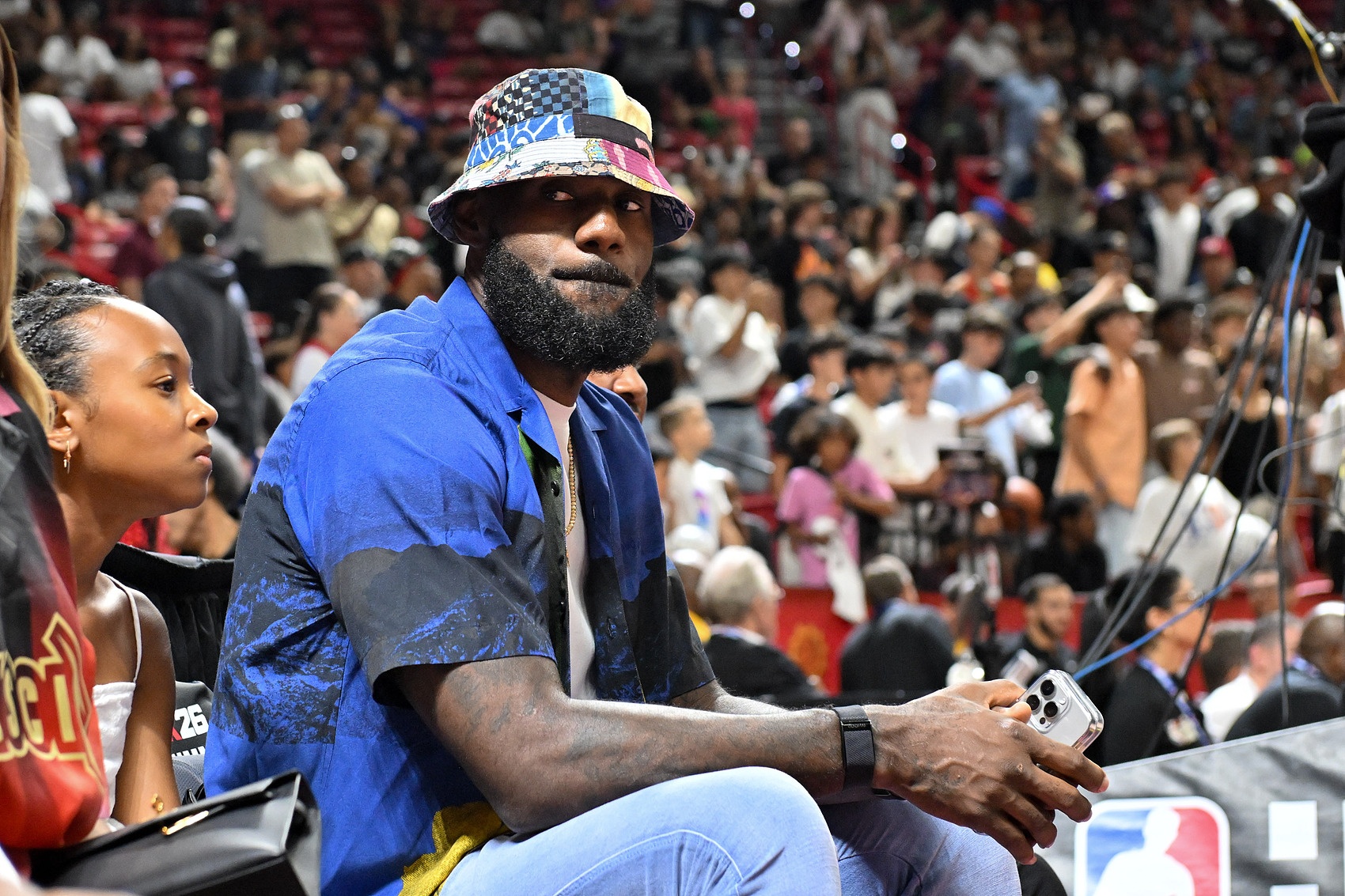

9月10日,据The Athletic记者Joe Vardon报道,此前刊登于《人民日报》的署名文章《篮球是连接彼此的桥梁》虽以勒布朗·詹姆斯为署名作者,实为其在华接受媒体群访的内容整理,并非本人主动投稿。

资深媒体人付政浩对此发表评论:

事件略显尴尬。连日来粉丝热烈宣传,频频对比其他国际体育明星的影响力与立场,不料詹姆斯返回美国后通过多家媒体澄清,与该文保持距离。

多家美国媒体近日明确表示,该中文文章实为詹姆斯中国行期间媒体群访内容的整理,并非其专供某家媒体的投稿,更非其主动撰写。

值得注意,文章末尾已标注“系该报记者采访整理”,内容本身也确实出自詹姆斯受访时的表述。唯一存疑的是,若未经其明确授权便将采访内容包装成个人投稿,并以詹姆斯署名刊发,从新闻伦理角度而言确有欠妥之处。

詹姆斯本人大概率并无主动投稿的意愿,媒体通常也不会越俎代庖。业内推测,此举或出自其品牌团队或公关公司的策划。若仅从传播策略看,这类高规格的署名文章确实效果显著,多次登上热搜,策划者堪称传播高手。

操作之初或许未觉不妥,因内容本身均为稳妥的常规表达,无任何争议观点,且以中文刊发主要面向国内受众。通常美国舆论不会关注中文内容,因而未料引发国际反响。

但由于宣传声势过大,加之刊载媒体地位特殊,事件最终引起大洋彼岸注意,进而招致保守派批评。

詹姆斯一贯以圆融处世著称,交往范围涵盖各立场群体。面对美国国内的质疑,其选择澄清也属合理。部分球迷批评其“左右逢源”,实则可能有所误解。依常理判断,詹姆斯很可能并未主动参与此事,甚至可能事先不知情。

作为土生土长美国人,詹姆斯的立场与核心市场始终明确。真正值得玩味的,或是操作此事的幕后策略。就像某些角色在不同场景切换身份标签,表面看似灵活,实则难逃公众审视。